もし、お子さんの頭の形が歪んでいたらなんとか丸くしてあげたいと思うお母さんも多いでしょう。しかし、頭の形の形状は見た目の目的として捉えられることが多く、医療機関や乳児検診で相談しても、『大きくなったら気にならなくなるよ』『髪の毛が生えたら』というアドバイスで終わることも多いと思います。

それはまだ頭の形の重要性が世の中に広まっていないからかもしれません。

歯並び基礎知識でも記載しましたが、頭の形は顎の形にも影響するため、まんまるの頭に近づけてあげることは身体の成長にとっても大切です。

このページでは頭をまあるく育てるためにはどんな暮らし方をすると良いのか、その方法をお伝えしていきますが、現時点でお子さんの頭の歪みが気になって気になって仕方がないという方で生後3ヶ月を過ぎているお子さんは、家でできることを実践する前に頭の形の専門家の先生にだけ早く連絡を取ってください。

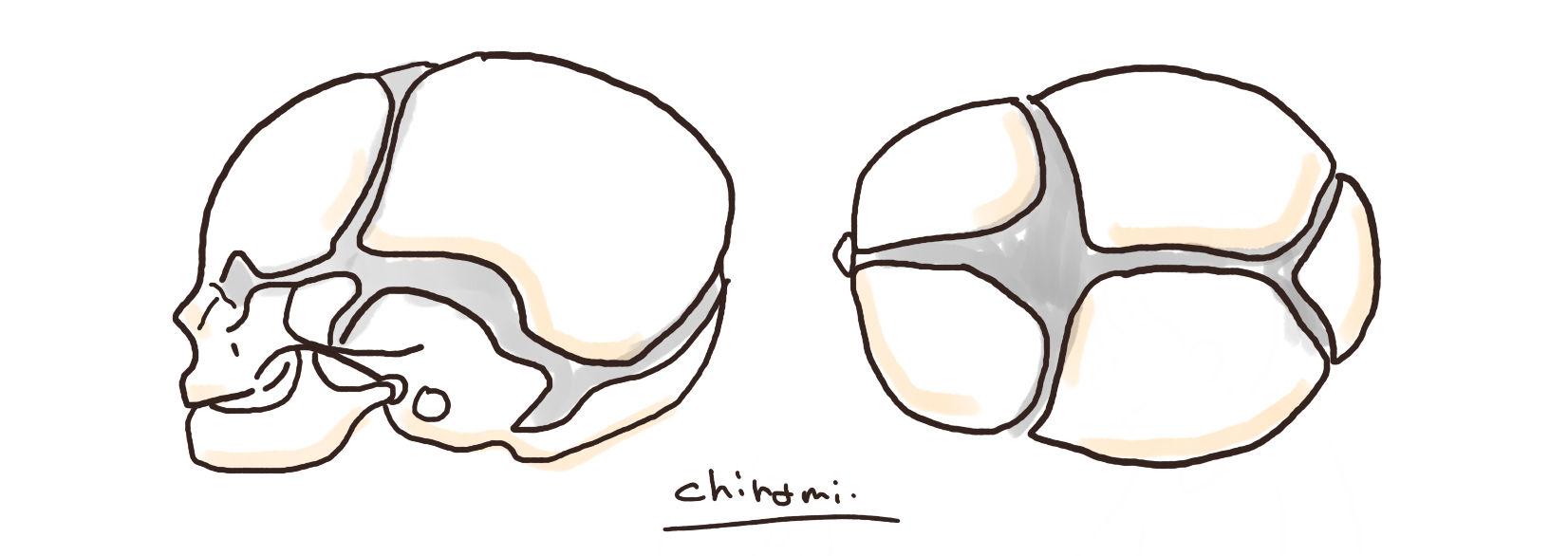

赤ちゃんの頭の形は8つの骨に分かれており2−3歳までに一つに癒合するのですが、生まれたての骨がまだ柔らかい時期にアプローチをした方が改善もしやすくお母さんも赤ちゃんも楽にアプローチできるからです。

おすすめの先生は沖縄で頭の形をまあるくする学校をされている『のぶ先生』という方です。全国にお弟子さんもおられますので、お近くの専門家を探してまずご相談に行かれることをお勧めします。

山下歯科でも赤ちゃんの頭の形へのアプローチができるようにノブ先生のもとで勉強させて頂いております。資格が取れ次第診療の中にも取り入れさせていただきます。

また、頭の形は出っ張っているところを押せば引っ込むという単純な物ではありません。決して強い力で押さないようにしましょう。

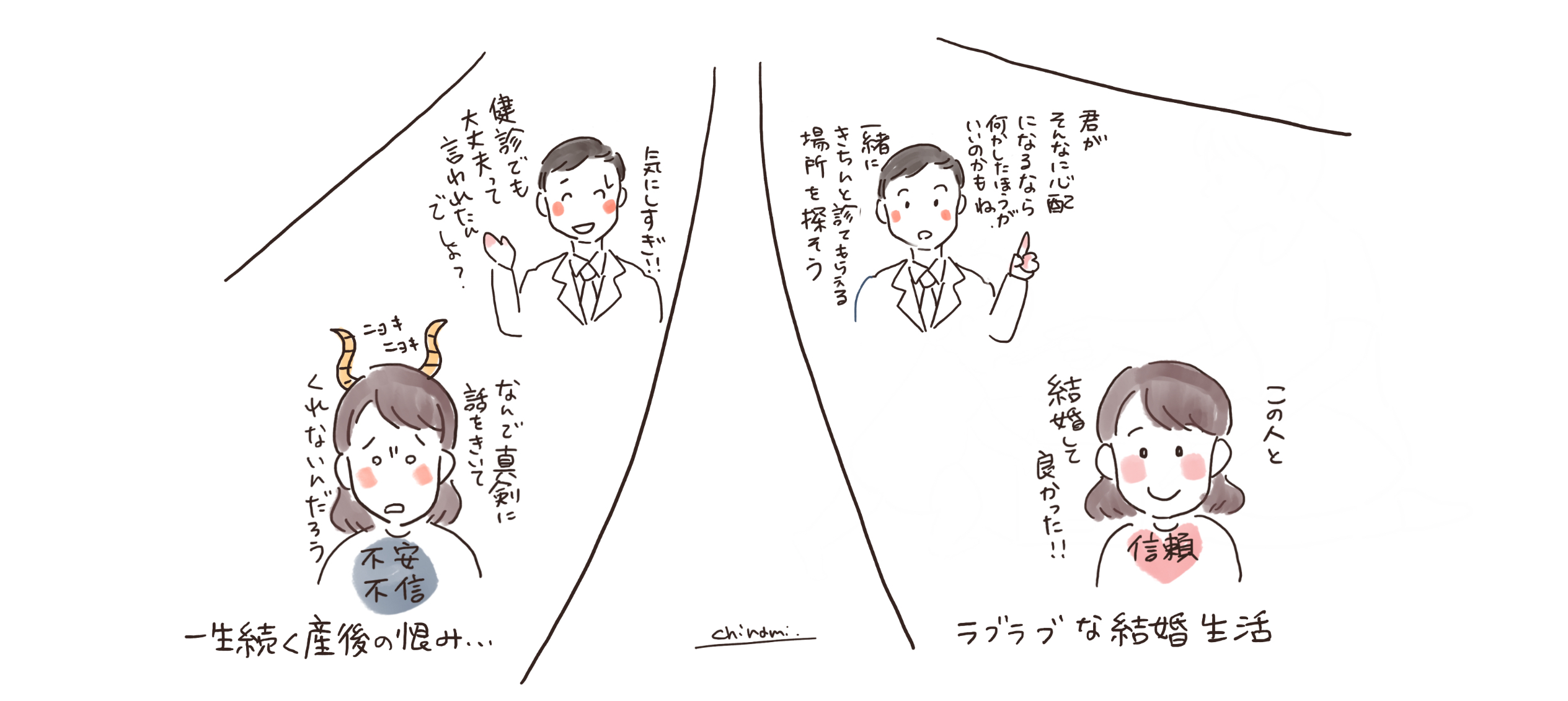

ご主人へ

もし、奥様が頭の形のことで悩んでいるとしたら、ご自身は『これくらい大丈夫でしょう』と感じていても、ぜひそのお気持ちに寄り添って、『じゃあ相談してみよう』、『僕が予約をしておくよ』『一緒に行けるように仕事の調整をするね』と寄り添ってあげてください。

日本の子育ての状況ではお母さんが赤ちゃんと接している時間が長くなりがちです。

お母さんは一日中、赤ちゃんのお世話をしながら異変はないかと敏感に観察しながら生活しています。そのお母さんが心配していること、『これって大丈夫なのかな?』『何かおかしい』という直感は正しいことがとても多いです。

現在の日本の乳児検診では頭の形に対する重要度が低くなりがちで、『お母さん気にしすぎだよ』という言葉で終わってしまうため専門家への相談が非常に重要です。

頭の形は顎の成長とも関係することから歯並びはもちろん、呼吸機能→脳の発育→身体の発育

にも関係がありますし、

・側湾症

・噛み合わせ不全

・頭痛

など、二次的なトラブルとなって現れることもあります。

完璧な頭の形の人は一人としていませんし、年齢によっては大きな変化は難しい場合もありますが、親としてこの子にできる限りのことをやったという事実が、将来お母さんの心も救うことがありますし、奥さんの気持ちにとことん寄り添うことは夫婦で子育てをしてきたという絆作りにも重要です。

お忙しいと思いますが『しっかりと時間を作って』奥さんのお話と気持ちに耳を傾けてあげてください

向きぐせがあったらベビーマッサージなどで身体をほぐしてあげる

授乳や抱っこの時にタオルで頭を保護してあげる

左右均等に抱っこ、授乳をする

首が座るまで縦抱きをしない(縦抱き授乳も)

寝かせるときに左右のバランスを整える

枕を作ってあげる

授乳クッションで寝かせない

変形を感じたらすぐに専門家の先生(のぶ先生)に相談に行く

これからご説明するお話は、これ以上変形しないための予防方法で、変形した頭の形の改善を促す物ではありません。変形を改善するためには、頭に専門的なアプローチをする必要がありますので、生まれた時から変形がある、最近頭の形が変わってきたかも?など変形の兆候が見られる場合は、以下に書かれていることを実践しながら様子を見るのではなく、できるだけ早くに相談に行かれることをお勧めします。

おすすめの先生は冒頭でもご紹介した頭の形をまあるくする学校を運営されているのぶ先生です。全国にお弟子さんとなる方がおられますので、調べてみてください。

現時点で頭の変形が気にならないお子さんの場合でも、暮らし方によってこれから変形するお子さんもおられます。以下のことにお気をつけください。

赤ちゃんの首を保護する枕を作ってあげる

赤ちゃんの頭は生まれた時からすでに変形している場合もありますが、

1箇所から力がかかり続けることで変形します。

仰向けに寝かせると後頭部が出っぱり、首と床の間に隙間ができると思います。

この隙間を優しく埋め後頭部へかかる力を頭全体に分散してあげる枕をタオルを作りましょう。

首の隙間を優しく包みつつ、後頭部だけに力が加わらないように頭全体を包んであげましょう。

その枕が赤ちゃんの体に合っている場合、呼吸が深くなり身体の緊張が取れてきます。身体の緊張がわかりやすのがお腹です。お腹を優しく触ってみてふわふわになっているか確認しましょう。

この隙間を埋めるための育児グッズもありますが、既製品はお子さんの成長に合わせた、大きさや硬さの調整ができません。

専用の道具を使っておけば大丈夫!と安心して使い続けることで、逆に変形を生むこともあります。既成の道具は使わず、赤ちゃんの身体の状態に合わせて枕を作ってあげましょう。

向きぐせがあったらベビーマッサージなどで身体をほぐしてあげる

赤ちゃんに向きぐせがある場合も頭の変形を起こしやすいです。向きぐせの原因はお腹の中にいた時の姿勢にも関連すると言われていますが、身体にどこか緊張がある場合に起こりやすです。

頭をまっすぐにしてあげても、すぐに戻るという場合はベビーマッサージが有効です。身体調和支援という方法をされている専門家の方に相談されて見ると良いでしょう。

授乳や抱っこの時にタオルで頭を保護してあげる

授乳や抱っこの時に赤ちゃんの頭に当たる腕や手の指の圧力にも注意が必要です。特に新生児のうちは影響を受けやすいため、一箇所に力がかからないよう、タオルを挟んであげましょう。

左右均等に抱っこ、授乳をする

繰り返しになりますが頭の形は長い時間同じ方向からの力がかかることで変形します。抱っこしやすい方向、授乳しやすいおっぱいがあるかと思いますが、できるだけ左右均等に抱っこしたり、だきかたを変えたり、頭にかかる力が分散し身体に左右差やねじれををつけないようにしましょう。

首が座るまで縦抱きをしない(縦抱き授乳も)

最近の赤ちゃんはおっぱいに吸い付く動きが苦手な子がとても多いと聞きます。うまく飲んでくれない赤ちゃんに対して、様々な向きに変えて授乳をされるとおもますが、首がすわる前の縦抱き、新生児の時の縦抱き授乳は赤ちゃんの首を緊張させてしまい、向きぐせに繋がることもあります。

おっぱいをうまく吸えないのは身体や口の周りの筋肉が緊張して、口を大きく開けなかったり、ベロが動かしにくい状態になっていることが考えられます。

まずは身体の緊張をほぐすベビーマッサージをしてあげましょう。

寝かせるときに左右のバランスを整える

抱っこや授乳の時、抱く側の姿勢や力のかかり方で、赤ちゃんの体にねじれの力がかかっていることがあります。

寝かせる時は毎回そのねじれをリセットする意味で、赤ちゃんのお尻→背中→首筋まで赤ちゃんの体をまっすぐするイメージを持ちながら親御さんの手で.優しくさすり上げましょう。

服の皺があるともたついてしまい、赤ちゃんが目覚めやすいです。下にバスタオルを敷いて、その上に寝かせるという習慣を取り入れると体のねじれのリセットをするときに、起きたらどうしよう、、今はやめとこう。という状況を回避しやすいです。ねじれは少ない方がリセットしやすいのでこまめにやってあげましょう。

もし、身体をまっすぐにしてもすぐに横向きになってしまう場合は、身体のどこかに緊張があります。やはり身体調和支援のベビーマッサージをしてもらえる専門家の方に相談しましょう。

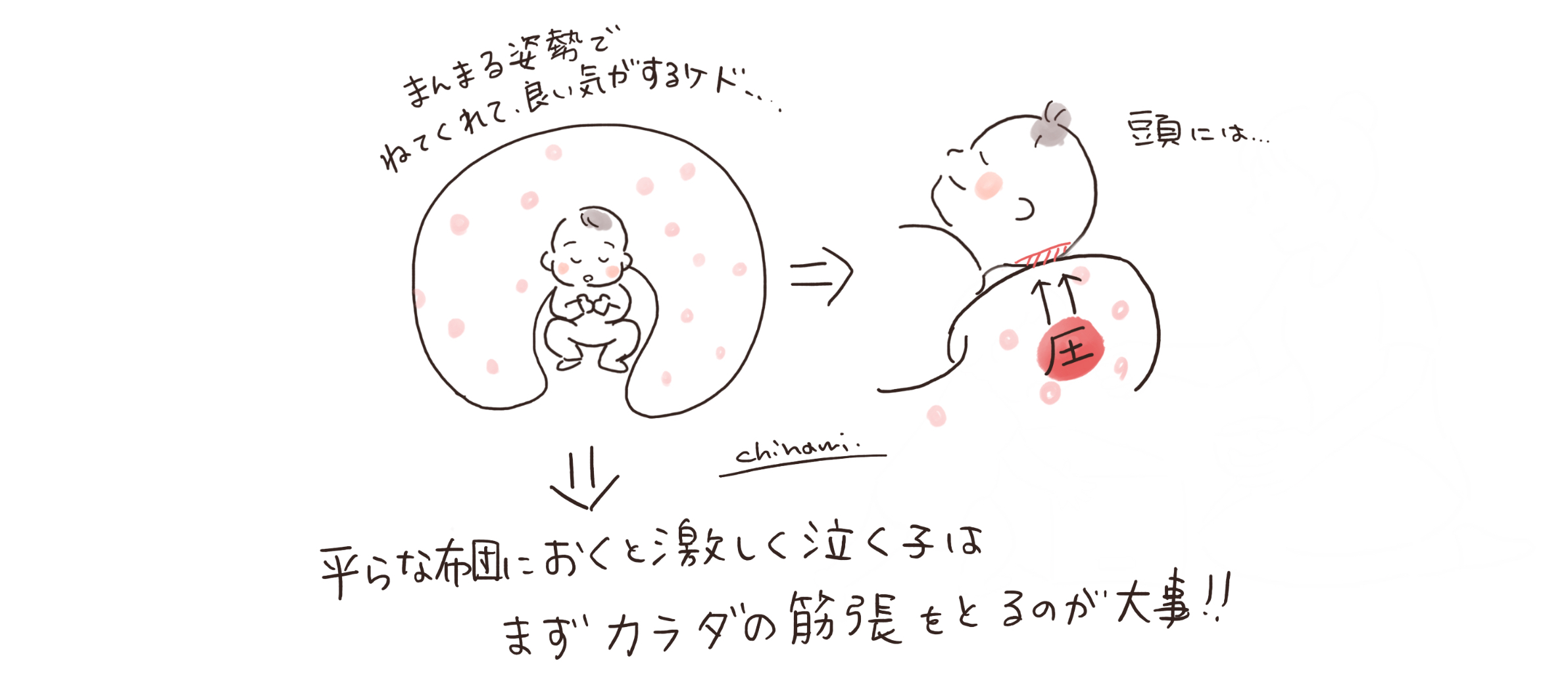

授乳クッションで寝かせない

赤ちゃんを布団に下ろすと泣いてしまうので、抱っこした状態を再現するために授乳クッションで赤ちゃんを寝かしつける方がおられます。授乳クッションを触って見るとわかるのですが、押すと反発するような力があります。この力が赤ちゃんの頭にかかり続けると変形につながる恐れがあります。

赤ちゃんを床に置くと全く寝てくれない、頻繁すぎるくらいに泣いてしまうのは、身体の緊張が原因になっていることが多いです。

また赤ちゃんをまんまるの姿勢にしてあげることはとても大切ですが、赤ちゃんの体は日々成長し、背骨も徐々にまんまるではなくSの字になります。

縮こまってまんまるになる時間と、肩を落とし胸を開きお布団に寝る時間両方が大切です。

頭の変形で来院される患者様へ(準備中です)

|

|

|

|

|

|

|

|

|