初めての離乳食はわからないことだらけですね。何をいつどれくらい食べさせればいいの?

アレルギーを気にしたり、スケジュールを組んだり調理のレパートリーを調べてみたり、お出汁の取り方を勉強したり、あれこれ考えて用意するだけで一日が終わってしまいます。

その上、一生懸命に作った食事を噛まない、丸呑みする、吐き出す、全く食べてくれないとなってしまうとお母さんが感じるストレスは相当なものです。

また食事はしつけの場になりやすいため、ちゃんとマナーをしつけなきゃ!という強い気持ちから、食事の時間が家族にとって辛い時間になることもあります。

食事を噛まないことやお行儀も含め子供たちの食事中の困りごとには全て訳があり、お口と脳と体の発育が大きく関連しています。

こちらのページで全て解決とは行かないかもしれませんが、何か解決の糸口になれば幸いです。

(おすわり期の暮し方で離乳食の時の姿勢について詳しく説明しています)

またこのページではいつどれくらいの栄養素を摂取すれば良いかということには触れていません。

歯並びが育つ離乳食の上げかた

食べる(嚥下、咀嚼)ということは全身運動です。目で見て食べ物の量を認識して、手が上手に食べ物を掴んで、無事に口に運んでくれて、唇が閉じて噛んでいるときに舌が食べ物をとらえて、頬の連動しながら飲み込める形にしてくれて、さらに舌が食べ物を喉の奥に運んでくれた時に、始めてゴッくんと飲み込むことができ、食物を自分の体の一部にすることができます。

体調が悪くてお粥を食べるとき、必ず上半身を起き上がらせて食事をするように、飲み込むという動きも姿勢が安定していなければできません。

全ての動きが絶妙に連動して『食べる』ことができるのです。

(歯が並ぶ顎を育てるために正しい咀嚼と嚥下がどれほど大切なのかは『歯並び基礎知識』で説明しているので、必ずそちらもお読みください。)

離乳食の開始時期

多くの方が離乳食の開始を月齢や赤ちゃんが欲しがったら、などのタイミングで始められます。その開始時期は様々な学者さんによって見解が違い、どれを採用されるのか、お母さんに委ねられています。

答えの難しいお話しですが飲み込む(嚥下)というお口の機能ができる状態になってからスタートするという観点で書かせていただきます。

体の動きでみる離乳食の開始時期(食物を飲み込む準備ができたかどうかの目安)

1、ベロがお茶碗のように窪んだ形になっている

2、支えた状態でおすわりができる(腰すわり)

3、うつ伏せの姿勢で肘をピンと伸ばして頭、上体を持ち上げられる

他にも

4、赤ちゃんがお母さんの食事の様子を興味深くみている

5、たくさんのよだれがでている

ことです。詳しく説明します。

1、ベロがお茶碗のように窪んだ形になっている

私たちのベロは右でも左でも自由に動かすことができると思いますが、生まれたての赤ちゃんはおっぱいを飲むために必要な動きしか動かせません。おっぱいを咥え、舌を押し当てながら前後に動かす動きです。

その動きがやがてずり這いをしっかりすることで左右に動かせるようになり、ベーッとベロを出したり、ベロの両脇が持ち上がり、窪んだ状態になります。

このベロがお茶碗のように窪んだ形になったときが離乳食の開始時期の一つの目安です。

私たちが食事をするとき、食べ物がほっぺたと歯茎の間に挟まるということはあまりないと思います。これはベロの外側が、真ん中に食べ物を集め一つの塊となるようにコントロールしてくれているからです。

この状態になっていなければ、お水はダラダラとこぼれ落ちてしまいます。

口に入ってきた食べ物を1箇所にまとめ、上顎に押しつけ、喉の方に送る、この一連の流れができる状態が目安となります。

2、支えた状態でお安定したすわりができる

前述したように、食物を口に入れ、飲み込むまでにはベロが正しく機能することが大切です。正しく機能するとは、舌が上顎に押しける動きができる状態です。

歯並び基礎知識でもご説明しましたが、赤ちゃんのベロの位置は姿勢によって変わります。

お母さんの太ももに乗せて座らせたときに、背筋を伸ばし、顎がひけている状態を自分で作ることができていれば、体幹が整い、舌をコントロールすることができます。

離乳食は食物を舌と上顎で押しつぶす動きが必要です。その動きができる姿勢を支えながらでも、自分で維持できるかどうかを確認しましょう。このときに支えてあげる側の姿勢が大切になりますがそれは後ほどご説明します。

3、うつ伏せの姿勢で肘をピンと伸ばして頭、上体を持ち上げられる

この姿勢ができているかどうかを確認しましょう。咀嚼や嚥下は左右合わせて48の筋肉が連動して

行われています。

この筋肉の中には肩甲骨につながっている(起始)しているものあり、肩甲骨がしっかりと動く状態になっていることも一つの目安です。

うつ伏せもよく観察すると沢山のステップがあります。

1、肘は真横に引いたままで頭は持ち上げられないうつ伏せ

2、肘を真横に引いたままで手をつき頭を持ち上げられるうつ伏せ

3、手を肩よりも前に伸ばしたうつ伏せ

4、体の上半身を腕で支え持ち上げることができる肩甲骨まで使ったうつ伏せ

お子さんのうつ伏せ姿勢を確認してみましょう。

4、赤ちゃんがお母さんの食事の様子を興味深くみている

5、たくさんのよだれがでている

これらも離乳食開始のサインです。

姿勢や発達の状態は観察してみたけどよくわからないという方もおられると思いますので、

いくつか当てはまるものがある場合は始められてみても良いでしょう。

始めたときに口からダラダラでてしまったり、むせる場合はまだ早いというサインかもしれません。

しかし準備はできているのに、食べさせる姿勢の問題でうまく食べられない場合もあります。

次の項目では離乳食を食べさせる姿勢についてご説明していきます

離乳食を与えるときの姿勢

離乳食をあげるときには、下半身がしっかり安定していることが大切です。離乳食開始サインがあっても腰の座りはもう一歩なので、お母さんの太ももの上に乗せて食べさせてあげましょう。

このときに気をつけることは、

必ず足の裏をつけさせるということ、赤ちゃんの骨盤が前傾になるように、工夫してあげることです(赤ちゃんのお尻の下にバスタオルなどを敷いても良いかもしれません)

骨盤が倒れた状態だと猫背の姿勢になり顎が上がりやすくなります。顎が上がると、ベロが喉の奥に引っ張られて、舌をうまく使えません。

また、バウンサーやお座りを固定するグッズで、おすわりをさせて離乳食をあげるのは好ましくありません。バウンサーやおすわりを固定するバンボも赤ちゃんが動き出しにくいように骨盤が倒れた状態になっています。

親にとってはありがたい機能なのですが、発育の妨げになることがあります。(詳しくはおすわり期の暮らし方参照)

子ども椅子に座らせない

離乳食がスタートするとなるとテーブル付きの子ども椅子を用意さされる方が多くいらっしゃいますが。多くのテーブル付きの子ども椅子では、座らせると足がつきません。

足がつかないと重心をお尻で支えることになり、骨盤が倒れ、猫背になり舌がうまくつきません。

そのため、離乳食の始めの時期には道具を使って座らせないことをお勧めします。

お口の開け方をチェックしよう

体が後ろに倒れていると、お口の開け方が間違った開け方をしてしまうことがあります。

通常口を開けるときには下顎があき上顎は動かないのですが、体が後ろに倒れていると上顎(頭全体)が首(頸椎)を支点として開ける口の動き方をします。

このお口の開け方は首の骨の成長の邪魔をしてしまいます。首の骨の成長はベロの動きと連動しているため、下顎を開けるお口の開け方になるように姿勢に注意しましょう。また姿勢だけでなく

食べさせ方も非常に重要です。詳しくは後ほど説明します。

子ども椅子の出番はいつ?

それは自分の力だけで、足をつき背中をピンと伸ばせるときです。なので離乳食椅子の購入は姿勢の状態を見て決めるのが良いでしょう。しかし、この姿勢を取れるようになってもテーブル付きの椅子に座らせると足がつきません。お勧めは変化椅子(箱椅子)という向きを変えると高さが自在に変えられる椅子です。またその椅子でなくても似たような高さのもので構いません。

机は座卓が良いでしょう。椅子と高さが合うようであれば最初は空き箱でも構いません。

ーーーーーーーー

離乳食にしつけは必要?

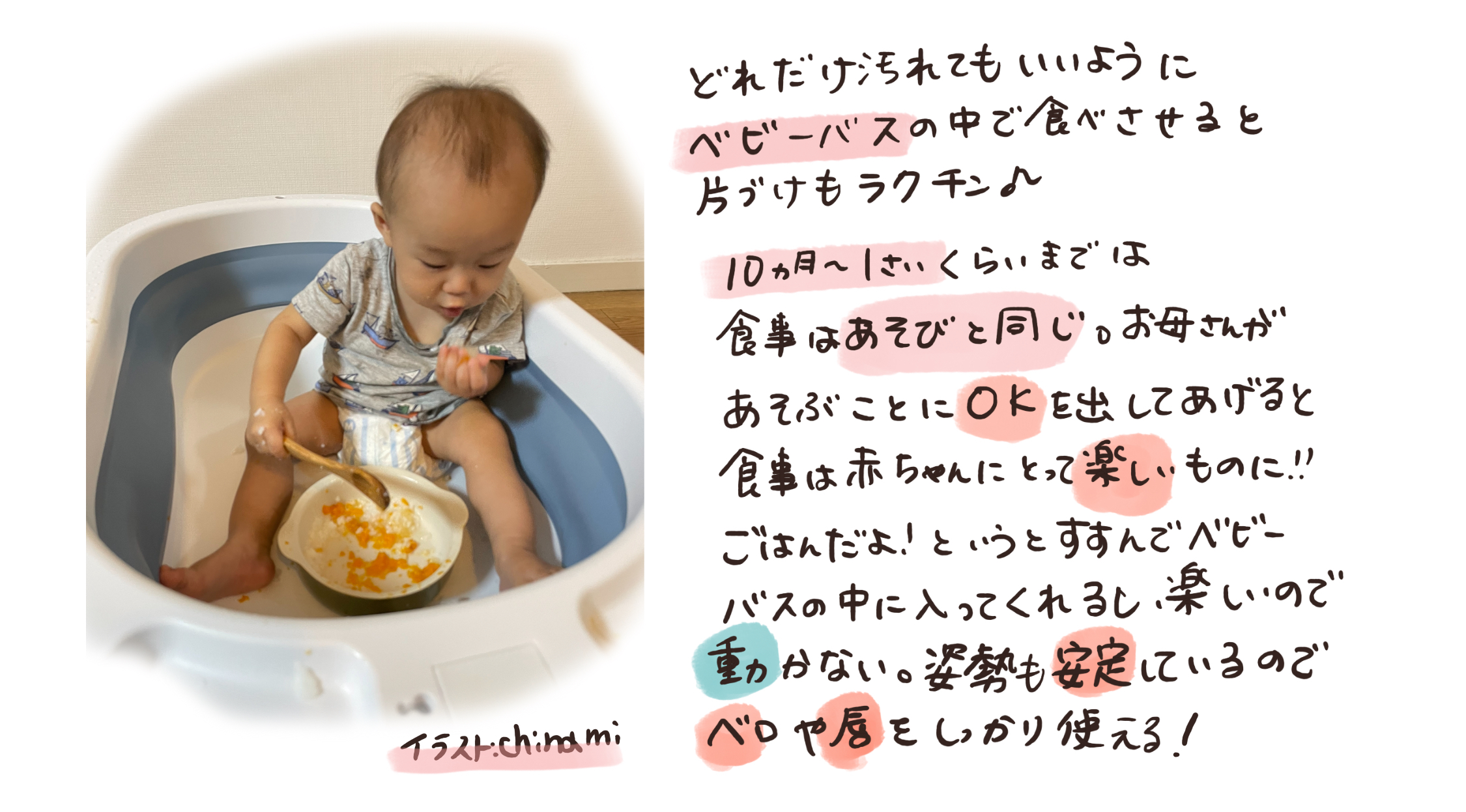

座卓で離乳食を開始すると全てをぐちゃぐちゃにされてしまいますが、それがとても大切です。

10ヶ月くらいまでの離乳食は遊びと同じ、スプーンを振り回したり、投げたり落としたり、それを拾ったり、手も足もベタベタになるくらいまで思う存分その感触を味わってもらってから、スプーンで離乳食をあげるとよく食べてくれます。小さな頃から癖づけるために、決して立ち上がることを許さなかったり、食器を投げないように訓練しようとしてしまうと、思いのままに体を動かせないので必要な発達の時間を無くしてしまうばかりか、食事は怒られてばかりの嫌な時間になってしまい、それが原因で食べないということにもつながる場合があります。

しっかりやりたいことをやりきらせてあげること、食時の前にお腹を空かせてあげることを実践すれば、時期が来たときにきちんと座って食器をもって食べてくれるようになります。

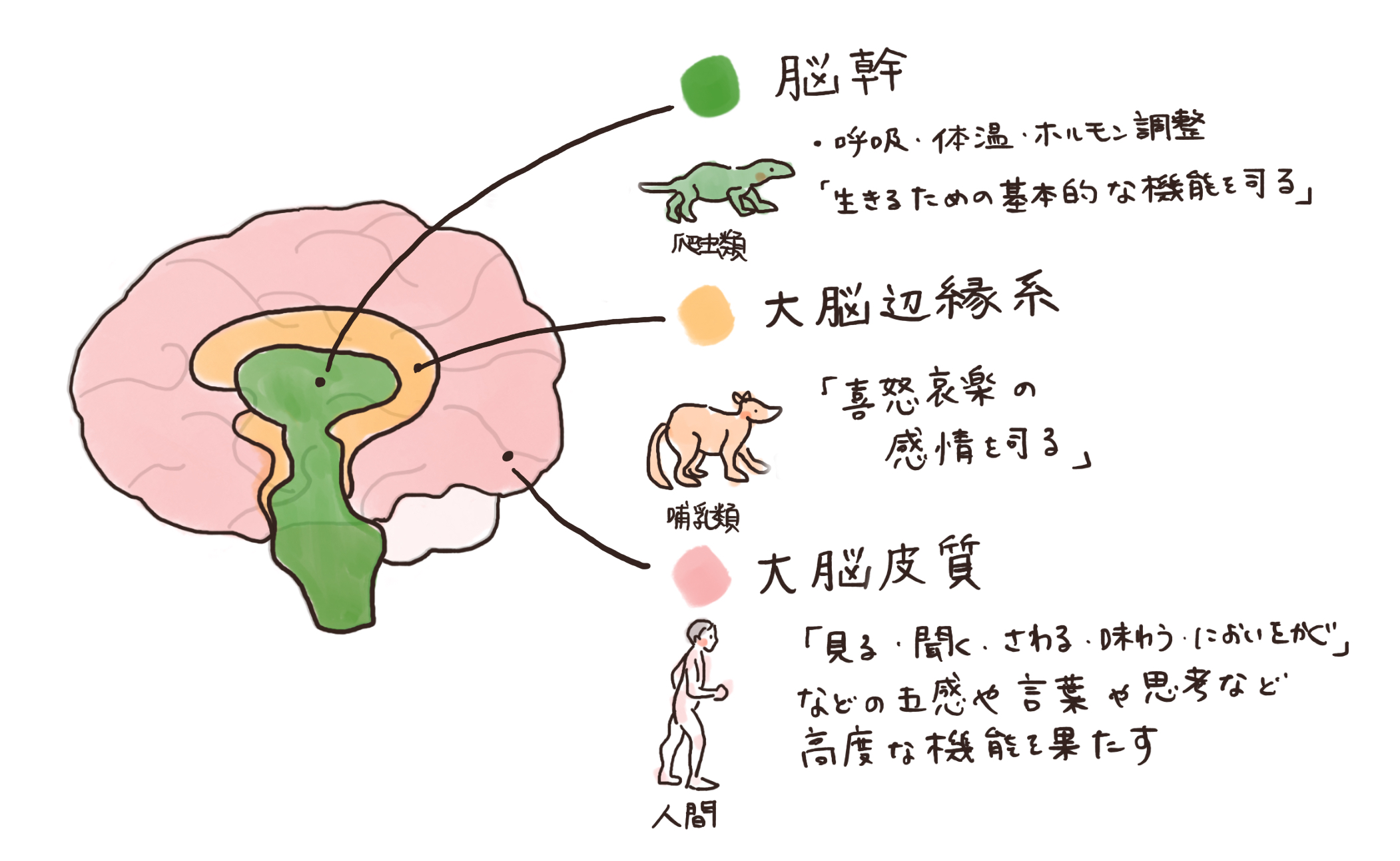

ずり這い期の暮らし方の冒頭で少し説明していますが

欲求を我慢する力は脳の一番外側である大脳皮質の発達ができて出来る行動で、まだ先の話です。

まずは脳を育てるために離乳食をぐちゃぐちゃにさせてあげられる環境を作りましょう。

この時期だけでも、カーペット、ソファなど汚れると困るものは別の場所に移動し、汚れたらふけばオッケー!むしろ掃除ができてラッキーくらいの軽い心持ちで向き合いましょう。

離乳食の形態と一口の量

『離乳食を食べてくれない問題』の一番の原因はお口の機能と離乳食の形態が合っていないことです。まだおっぱいしか飲んだことのない赤ちゃんに刻んだ離乳食をあげてもむせてしまいますよね?

他にも野菜を吐き出すのは歯がないお口の中では繊維質を噛み切ることができないため、お口が食べられないと判断しているからです。

お口は今の自分に食べられる食材を見極め、判断する力があるので、これを飲み込んだら窒息してしまうと察知すると、吐き出します。

そのため、離乳食は形態と一口の量を今のお口で処理できる量にコントロールすることが大切です。

離乳食の最初の形態とは?

離乳食のまず始めは野菜を煮込んだスープを舐めることからスタートします。

これは味を感じるためです。

赤ちゃんの味覚の扉は生後4ヶ月くらいから開かれると言われていて、最初に塩も出汁も入っていない野菜の旨みが溶け出したスープをほんの少し舐めさせてあげましょう。

食材の旨みを感じるセンサーは上顎にもあり、ここで味を感じたいと自然に舌が上顎に押しつけられます。

大人にとってはなんの味も感じられないかもしれませんが、味覚を感じる味蕾という組織が大人の100倍以上ある赤ちゃんにとってはちょうどいい味なのです。

このときに味が濃いもの(大人が美味しいという味)を与えてしまうと、舌を上顎に押しつけなくても味わうことができるため、舌が動く機会を逃してしまいます。

味覚を味わい、ベロを自分の力でつけるという体験のために野菜スープを舐めさせてあげましょう。

次にしっかりすりつぶしたペースト食です。

食べるというと噛むことをイメージするかも知れませんが、歯がない赤ちゃんが一番最初に獲得する機能は飲み込むという(嚥下)機能です。

この嚥下もただ飲み込めばいいというわけではありません、食物をお口で捉えたら唇を閉じ、舌を上顎につけて飲み込む、これが正しい嚥下です。

ベロが上顎を押す力で上顎が成長し、

ベロが上顎に吸着し引っ張られるような動きで下顎の骨が長くなり、歯がきちんと噛み合う高さのある噛み合わせが出来上がります。(イラスと咬合コウケイ追加)

このベロの動きを促すためには、粒があってはいけません。

やってみるとわかるのですが少しでも粒があると、噛もうとする動きになってベロが使えないのです。

また粘度も重要でさらさらすぎてもいけません、さらさらだと舌を使わずにゴクンと飲み込んでしまいます。量が多すぎても同じことが起こるため、

一口の量は離乳食用のスプーンの3分の1くらいの量が適切です。

ーー

また最初に与える食材でおすすめされるのはお粥だと思いますが、お粥は実はとても甘く、お粥の味に慣れてしまうと、野菜それぞれの甘みの感度が鈍くなってしまうと言われています。

まずは野菜ペーストをでほんのりとした甘みをしっかり感じさせてあげましょう。

離乳食をあげているときはお口の動かし方をよく観察しましょう。

舌を使っているとちゃっちゃという音が聞こえます。(動画)

ーー

しばらくその形状の離乳食を続けたら次は少し粒を残します。

この時も必ず舌で潰せる硬さにしましょう。

刻んだ野菜や固形の粒の食事はどれだけ細かく切っても舌で潰せる柔らかさでなければ、

歯がない赤ちゃんは嚥下がうまくできません。

奥歯が生える一歳半以降までは全ての食材は舌で潰せる柔らかさのものをあげましょう。

一方で前歯を使った食事もとても大切です。

離乳食をあげているとき、赤ちゃんはお母さんの持っているスプーンや食器を奪って投げ遊んだり、ガジガジ噛んだりするでしょう。前歯が生えているということは前歯を使いたいのです。

なので舌で潰せる柔らかさに蒸したにんじんや大根、ジャガイモを手づかみ食べできる大きさに切って、遊びがてら渡してあげると良いでしょう。

かじることで前歯を使うこともできますし、食材が柔らかければ、それを自分のベロで潰して食べることもできます。

腰座りが安定し、自分で食材をもって口に運ぼうとする時期(10ヶ月ごろ〜が目安です)

離乳食開始の時期から一口の量を少量ずつでコントロールしていると、手に持った食材を詰め込むこともしませんし、仮に蒸し時間が短く、食材の硬さが赤ちゃんのお口の機能に合っていなかったらかじった後にきちんと吐き出します。

早く食べさせたいからとスプーンいっぱいにペーストを乗せて、舌を使う動きをさせてあげていないと、自分で一口の量のコントロールができず詰め込んでしまったり、危険センサーが作動せず、そのまま丸呑みしてしまいます。

手づかみ食べをしてみて詰め込み食べをする場合は、離乳食の初期に戻って舌(嚥下機能)を育て直してあげること、また普段の暮らし方でも、舌がつく状態であったかを見直す必要があります。

ーーー

離乳食をあげるときのスプーンの使い方

人間が食物を飲み込むためには必ず口を閉じることが大切です。

試しに唾を口の中に溜めて、唇を開けた状態で飲み込んでみてください。

唇を閉じることができないと陰圧が作れず飲み込みができません。

母乳を飲む赤ちゃんは大きく口が開いていますが、おっぱいでお口を塞がれているため、飲み込むことができています。

離乳食では、まず自分の力で口を閉じてもらうことを意識したあげ方をしましょう

手順は

食事に集中するためにテレビを消す

1、足がついた前傾姿勢を取らせる(座らなければ立ってOK、床に座るのも⚪︎)

2、離乳食をスプーンの3分の1の量乗せる

3、スプーンに乗った離乳食を見せる

4、下唇の真ん中にそっと触れる

5、スプーンを少し引いて自分で口を開けるのをまつ

6、スプーンは動かさず自分で咥えに来るのを待つ

7、スプーンは引き抜かず自分の唇でスプーンについた食材をこさぎとるのをまつ

これが一連の流れです。

こちらからスプーンを口に入れたり、食材がスプーンに残るからと上唇に擦り付けるような動きをすると口を閉じる力をつけるチャンスを逃します。

また、上唇が捲れ上がった口元になります。

自分で食べる力をつけることが大切なのであげる側も食べさせるのではなく、自主的に食べに来てもらうため、待つ姿勢を大事にしましょう。

手掴み食べの時期

上下の前歯が生えていたら前歯を使う準備ができましたよという一つの目安になります。

安定した一人座りができ、お母さんのスプーンを頻繁に奪い自分で食べたいんだ!という意欲が出て来たら、ペースト食にプラスして手づかみ食べのメニューも用意しましょう。

(安定した一人座りができていない場合はお口の機能も追いついていない場合があります)

この時のポイントは手づかみ食べの食材は前歯で噛みちぎるという動作ができるお口よりも少し大きな物を用意しますが、柔らかさは、簡単に潰せる(かじった後に口の中で赤ちゃんがペーストにできるくらい)の柔らかさにすることです。

奥歯が生えていない状態では咀嚼するという動きはできません。舌で潰せない硬さの食材は窒息の原因にもなりますし、首の育ちを邪魔してしまいます。

『前歯でかじり取って舌で潰して飲み込む』この動作ができる食事形態、柔らかさを意識しましょう。

ペースト食でベロを上顎につけて飲み込むという動作をしっかり行なっていると、お口の感覚がしっかり育つのでもし仮に一口量を多く入れてしまっても、きちんと吐き出してくれますし、その時のお口の機能に見合った一口の量を体が見極めてくれます。

もし、手づかみたべをさせてみて詰め込みすぎるなどのトラブルが起こる場合は再度ペースト食の形状に戻し、舌(嚥下)の機能を育て直す食事をしましょう。

この時、手づかみたべに慣れてしまっている場合はスプーンは使わず、とろとろのお粥を手づかみで食べさせてあげましょう。

奥歯が生えて来たら

1歳6ヶ月をすぎる頃、奥歯が生えてきます。

この頃になると奥歯ですり潰すという動作を行う準備ができたよ!というサインになります。

食材には少しずつ歯応えをつけてあげましょう。

上下の奥歯が生え、噛み合ってくる時期は体幹がより整う時期です。この時期に

・食事中、足をつけられる椅子や環境を用意しているのに背中が曲がってる、

・お口を閉じてもぐもぐができない

・よだれがだらだら垂れる

・詰め込み食べをするなど

の困りごとがある場合は舌の機能、身体の機能の育て直しが必要です。

奥歯が生えている時期であっても、ペースト食を取り入れ嚥下機能を育て直しましょう。

またベロの育ちは身体(背骨、股関節、肩関節、肩甲骨、頚椎)の育ちと連動しています。

・ずり這い、ハイハイ、高バイをあまりしなかった

・ずり這い、ハイハイ、高バイをあまりしなかった

・ずり這いやハイハイをする時に親指がついていなかった

・いつも口が開いていた

・寝ている時にそりかえっていた

・育児グッズやだっこ紐で身体を固定させる時間が長かった

などのことがあった場合は身体の緊張が原因になっていることがあります。

口元のアプローチだけでなく身体へのアプローチも必要になります。

↑の内容をよくお読みいただき、身体の育て直しを行いましょう。育て直しの方法は身体調和支援のマッサージや斉藤公子先生ご考案のリズム遊び(金魚運動、どんぐり、両生類のハイハイ)を毎日できる時間にされると良いでしょう。

水分補給は食事の最後に

食事の時に喉に詰まらないようにと水分を頻繁にあげたくなる方もおられると思いますが、どの月齢でも(大人でも)水分は食事を全部食べ終わった後に摂らせてあげるようにしてください。

食事の合間に水分を摂るとそのまま食事を流し込んでしまい、ベロを上顎に押し付ける動き、噛む(咀嚼)動きをする回数を減らしてしまいます。

また、唾液には刺激唾液と安静時唾液という種類があります。

安静時唾液は寝ている時などに分泌される比較的ネバネバした唾液で刺激唾液は何らかの刺激や食事中にでるサラサラした唾液です。

この二つの唾液、実は成分も違います。

食事中にでる唾液(刺激唾液)には食べ物を消化するアミラーゼという消化酵素と食べ物に含まれる毒素を殺菌する力の成分が多く含まれています。

よく噛むことは

食もつを細かくして胃で消化しやすくするためだと思われがちですが実はもっと深い意味があります。

少し難しい話になるのですが

唾液に含まれる消化酵素はアミラーゼはお米のでんぷんを消化しやすくする働きが強く、胃液に含まれる消化酵素ペクチンは澱粉を消化する力が弱いのです。

なのでよく噛んだ(=アミラーゼとよく混ざった)食物を胃で消化するのと、流し込まれた食物を胃で消化するのとでは身体にかかる負担も違います。

人間の身体は消化をする時、身体のエネルギーや血液、熱を胃に集めます。唾液(アミラーゼ)が混ざっていない食物はエネルギーを多く必要とし、身体にかかる負担が大きくなることで、疲れやすかったり、いつも眠かったりと日常生活にも支障をきたします。

赤ちゃんの場合ですと消化不良はお腹の張りにつながり、夜中そり返らないと眠れなかったり、何度も起きてしまったりして寝不足になったり、

寝不足が続くと機嫌も悪く、朝ごはんをぐずぐずとしか食べなかったりとよくない連鎖のきっかけにもつながります。

また、昨今は食品に含まれる添加物などの危険性も叫ばれていますが、アミラーゼは食物中に含まれるウイルス、細菌、毒素まで殺菌してくれるすごいパワーがあり、身体を守るための最高の防御壁となってくれているのです。

このようなことから食事中はできるだけ、水分の摂取を避け、アミラーゼとしっかり食物を混ぜることを意識できるように、黙々と食べることが大切になります。

ただ、食事は家族のコミュニケーションの時間でもあります。

お口に食べ物が入っている時はしっかりもぐもぐして、飲み込んでからお話ししようね、とお子さんにもお話し『おしゃべりタイム』と『もぐもぐタイム』のメリハリをつけましょう

食器の選び方、使い方

スプーン

スプーンは丸みがなくできるだけ平らな離乳食用のスプーンを使用しましょう。

スプーンに厚みがあると上下の唇をつけるという力の育ちを邪魔してしまいます。

離乳食をあげる時は

唇の真ん中にスプーンをもっていくようにしましょう。

些細なことですが、身体の体幹作りと脳の発育にとても有効なエクササイズの一つになります。

(写真入れ替えるホムンクルス人形)

少し可愛くない写真ですが、これは身体の部位の刺激が脳に与える影響を表現したイラストです。手、唇、ベロは他の部位よりも大きく描かれていますが、この部位への刺激は他の部位への刺激よりも脳を活性化させます。

下唇の中心に毎回触れるという動作は身体に真ん中を覚えてもらうためにとても有効です。

真ん中を覚えるというのは身体に一本軸をもってもらうということ。軸があることで左右の手や足、指先をバランスよく動かすことができるのです。真ん中の軸がないと身体のバランスが崩れ、歩き方走り方もふにゃふにゃしていたり、余分な筋肉を使ってしまったり、さまざまな影響を及ぼします。

身体の筋肉のアンバランスさは顎の関節→歯並びにも影響を及ぼすため、下唇の真ん中に触れてあげるという動作を食事中に毎回してあげてください。

食器

食器は赤ちゃんが持ちやすい大きさのものを用意し、できるのであればプラスチックでない陶器や木のものを用意しましょう。

食器そのものの重みを身体に感じてもらうことが感覚を育てます。

またプレートの食器は左でお椀を持つという所作を行うことができません。身体の中心軸を作るという意味でも左手にはお茶碗、右手にはスプーンを持たせて左右のバランスを整えてあげましょう。

スプーンや食器は時期がくると自分で持ちたがりますが、ずり這いハイハイ、高バイをしっかりさせてあげて体幹を鍛えておかないと上手に持てなかったり、持たなかったりします。

持たない、という場合は今までお母さんに『やってもらいすぎた』子、身体のどこかに過緊張がある子の場合も見られます。

赤ちゃんの身体育てる方法は赤ちゃんの身体が知っています。方法論も大事ですが、『今』このタイミングで赤ちゃんがやりたいと言っている動きをさせてあげることに勝る育て方はありません。

親御さんは赤ちゃんがやりたいことを思うまでやりきらせてあげる姿勢を持ち、マッサージなどでの柔軟な体づくりを行いましょう。

親にできる一番大切なこと

は赤ちゃんがやりたいことを安全に行える環境作りと見守り、

そして後片付けです。綺麗に育てよう、汚さないようにしようと思うほど赤ちゃんはやりたいことができなくなってしまい、やがて意欲を失い、自分の身体を成長させようという身体からの欲求さえも出せなくなってしまいます。どこまでが過保護で過干渉になるのかその見分けは難しいものですが、大人がもどかしい、早くしてほしいと感じることほど手を出さず、待つ忍耐が必要なのだと思います。

食べかすやベタベタした床を一日3回毎日毎日掃除をすることはとてもうんざりすることだと思います。しかし、お口の機能、身体の機能が育つと自ら綺麗に食べてくれるようになります。

育ちに宿題を残したままでいると、大きくなっても食べこぼしのお掃除が続くだけでなく、

『何で小学生になってもこぼすの?』『左手でお茶碗を持ちなさい!』『くちゃくちゃ食べない!口を閉じて噛んで』とついガミガミ叱ってしまう環境に繋がってしまいます。お子さんもそうですが、叱ってばかりのお母さんもとてもしんどいと思います。

片付けや掃除はめんどくさいものですが、『好きなだけ汚していいからね!』『それがあなたのためになるなら毎回の床拭きくらいどうってことない!』と腹を括ると納豆をぐちゃぐちゃに握りつぶす姿さえ微笑ましくなりますよ。(たぶん・・・。)